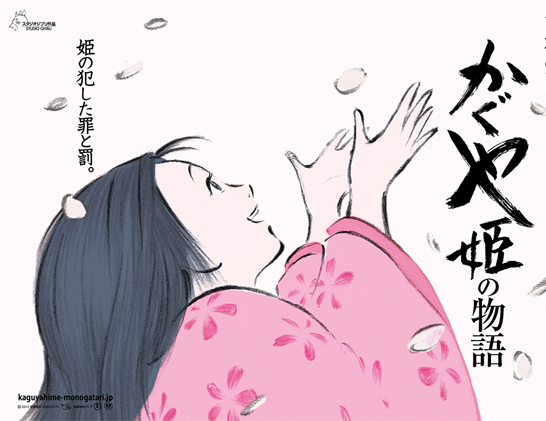

ジブリ映画かぐや姫の物語

水墨画のような柔らかなタッチで生き生きと描かれたキャラクター・生き物・風景の数々。画は写実的とは言い難いのに、どの人物も下手な実写映画以上に人間臭くて身近な人々に感じられます。

社会的な幸せと娘の幸せを混合して少しずつ歪んでゆく父、夫に付き従いながらも真に娘の幸せを理解していた母、かぐや姫を“物”としてしか見られない、欲深くて情けない男たち、薙刀を置いて唄を歌ったまんまる侍女。

そしてもちろん、かぐや姫=「竹の子」。彼女は昔の幸せだった頃を取り戻したかっただけでした。

自然の中を駆け巡り、父や母や友達と毎日を笑って過ごしたいだけでした。

時代が異なっても、人が何を幸せと思うかに大きな違いはないのかもしれません。

優しかった父母、不可思議な生き物、きれいな草花 、共に野を駆けた友人、淡い恋心の記憶。

羽衣を着せられてそれら全てを忘れることが、どうしてこんなにも悲しい?

僕らは「忘れる」ということをどうして悲しいと感じるのでしょう?

『幸福とは何か』なんて人それぞれ。

幸せに生きたいのなら、幸せだった頃の記憶を辿って生きればいい。

誰かの押しつける幸せなんかには目もくれず、自分の幸せだった記憶に従えばいい。

竹の子の背負った罪と罰とは何だったのか考えてみます。

予告編から僕は、彼女が何かの罰で月から地球に堕とされたのかと思っていましたが、実際は地球に降り立ったのは彼女自身の意思で、月の人々はむしろ幸福になれるのならそれでも構わないと考えていた様子でした。

思うに、ここでの“罪”とは、誰かから向けられたものではなく、彼女自身の罪悪感を指していたのではないでしょうか。終盤の彼女は「私の身勝手な振る舞いのせいで皆が不幸になる」という想いに苛まれていました。

彼女にとっては自分の心に従うことが罪だったのです。

ならばそれに対する罰とは? 自分の心を殺すことだったのです。

記憶を失って去ることは、周囲の人にとって彼女の死に等しい。いわば究極の「滅私」と言えます。

「私はここから逃げ出したいと月に願ってしまった。すぐに後悔し、連れて帰らないでくれと願ったが、彼らは聞き入れてくれなかった」

この言葉の意味が今は掴める気がします。

この世から抜け出したいと願うことは死を願うこと。

そして一度死んでしまえば、

いくら後悔しても取り返しは効かない。

罪悪感、そして自罰の意識。

彼女は自分で自分を裁いて、空へ消えてしまった。

救いがあるとすれば、死者が後悔するかどうかは分かりませんが、“竹の子”には後悔する時間がありました。

もう一度、自分の幸福を省みる時間が。

必死にこの場所に残らなければ幸福を再び紡ぐことはできませんし、自分がここに残ることが周囲の人間にとっての幸福であるということに彼女は気付いたはずです。

世の悲しみや怒りにがんじがらめにされながら、それでも人は生きています。

それはきっと、幸せだった頃の記憶がこう諭してくるからではないでしょうか。

ここに踏み留まれ。冬を耐えればいつか春は巡ってきます。

生きるに値すると思えるものが、この世にはまだ残っているはずです。

今一度、古い記憶を辿ってみると、私はこれまで何を憶えて生きてきたのでしょう。

あの人、あの生き物、あの音、あの匂い、あの光景。

私たちが憶えている事にはきっと、私たち自身にとって憶えるに値するだけの価値があったのです。

その記憶を大事にしながら生きれば、世の中はもう少しだけ温かく色づいて見えるかもしれません。